カテゴリ「ネタ」に属する投稿[156件](3ページ目)

☔🌾69とかいう急な妄言にお付き合いいただいてヒュ~ッ恐縮!!春画見てこういう世界が…って意識する☔はいるに違いないしクソ真面目にわかめ酒啜ってわかめよりすももだな…とか神剣に考える☔は本当にきもちわるく気づいてしまえばそれも興味と自覚に転化するんですけど一発で積極的に咥えに行く☔わかりましたそうトウジンカグラのデウスエクスマキナ困ったときの駆け込み寺🌊、露上・受も攻もポテンシャルある・波佩ですねあれに煽られれば劣等感も相俟って一発ですよ #トウジンカグラ

☔🌾は総合して横並びっていうか平均取って視座が同じ高さだからヨシヨシセッとかならない…🌾がビッチ(邂逅編~動揺編)→白痴(逍遥編)→卑屈躊躇(咆吼編)→学習期間(咆吼編終盤・情交編)→経験と精神に裏付けられた性的優位(本編終了後)と成長を経なければ… #トウジンカグラ

☔🌾69してくれって思うんだけど☔がどうしても自分が優位でありたくて奉仕を受ける側だと魂から練り練りに刷り込まれてるせいでオマケのような🌾の🌾を咥えるに至る精神的機序が今以て見つけられない…あのやろう… #トウジンカグラ

ルリルリは人の頭洗うだけであれなので洗濯なんて…刻のものだとお父さんのために洗濯がんばる娘感出るけど刻は死ぬ…今の立場になって人に自分の身の回りの世話任せること自体には慣れたけど根っこは小市民なので褌とかほつれても自分で繕って大事にしてそうだしそれを目撃した飾に鼻で笑われる。蘇る幼少期の薙風への苛立ち。お前はどうなんだよって押し倒して脱がす。いけっそこだっ飾なんかラスボスでも刻からすればヒョロヒョロだぞ!! #トウジンカグラ

火群はかねてより申し上げるとおり洗濯という概念がないところからスタートなので…えっ服って新しいものがあるもんだろ?洗って…着る…?からのシロチャンに教わるとこから始まるので…シロチャンは氷雨の褌も洗って居たたまれない氷雨にやめてくれって言われるけど穂群が氷雨の褌洗うようになったら照れつつ満更でもない感出す、穂群のこと自分のものだと思ってる亭主関白傲慢が光る男、天ノ端・ふざけんじゃねーぞ・氷雨。

なお穂群は氷雨と自分の着物以外洗わない。ウッカリ波佩でも刻でも洗うことがあったら気づいた瞬間汚ねェって投げる。失礼オブ失礼。汚いという概念が育って偉い。ギリしぐれシロ瑠璃の下着なら洗うけどそんなことあったらしぐれから鉄拳飛んでくるし瑠璃にはバツが悪い顔するしシロには謝る。情緒の成長を感じる #トウジンカグラ

なお穂群は氷雨と自分の着物以外洗わない。ウッカリ波佩でも刻でも洗うことがあったら気づいた瞬間汚ねェって投げる。失礼オブ失礼。汚いという概念が育って偉い。ギリしぐれシロ瑠璃の下着なら洗うけどそんなことあったらしぐれから鉄拳飛んでくるし瑠璃にはバツが悪い顔するしシロには謝る。情緒の成長を感じる #トウジンカグラ

ジョジョはちんちくりんだからいいけどジルだと何着るんだよ水着…

ロンチャンは紺色のスクール水着だしスイムキャップもゴーグルも外さない。真面目。ゴーグルに関しては「ちょっとでもズレたら眼窩に海水が入っちゃうのよ」とか言う。いにしえの目洗いとかあったら眼窩に水流直撃するところだった

なんぼ言うたち今月中には14話を上げねば…夏休みのおかげで書類進行がある程度止まっている(止めている)今の間に…という焦燥感さえなければ上下セパレートへそ(おなか)出し幅広横縞水着浮き輪装備でソーダアイスキャンディー咥えて不本意顔でジリジリ日に焼けてるジョジョを描きたい人生だったしキメキメ海辺スタイルのグリュちゃんにも当然隣にいて欲しいしビーチにいるランサス卿見た過ぎるな…浮かれたカップルのみが使う伝説のハートストローでトロピカルなジュースとか飲んで欲しいなラングリュチャン…

13話では全裸のルリルリに全裸で頭洗われてるし14話では座ってるルリルリの前で褌丸出しで着替えるホムも現パロ軸だとパンツを見せることがセックスアピールになる=煽り行為になると思ってるんだなあ賢いなあという謎の感慨に耽ってしまった。景表法を遵守してるタイプの火群、いいな… #トウジンカグラ

キッズと七夕飾りを見上げて何か書きなよと言われるものの文字は書けないし読めないし願うこともないから立ち去る本編前の火群とそのことを思い出しながらへろへろの字で願い事を書く本編後の火群を氷雨の誕生日に考えたけど江戸時代(トウジンカグラは江戸時代ではない)の七夕文化を調べるのも火群が何を願うのかを考えるのも面倒になっちゃったしそもそも文章にする心と時間のゆとりもなかったから棄却したというメモだけは今更だけど残しておこう #トウジンカグラ

野分は紫燕先生に憧れてあの片目隠れな髪型になったので昔は違う髪型だったはずとか、そうとは知らない紫燕先生が綺麗な目をしてるんだから出せばいいのにって笑いながら前髪掻き分けてきて至近距離からのクリアな視界で見る紫燕先生に不意打ち食らって赤面する野分とかなんかそんなん、たぶん #トウジンカグラ

>870 #王女と騎士

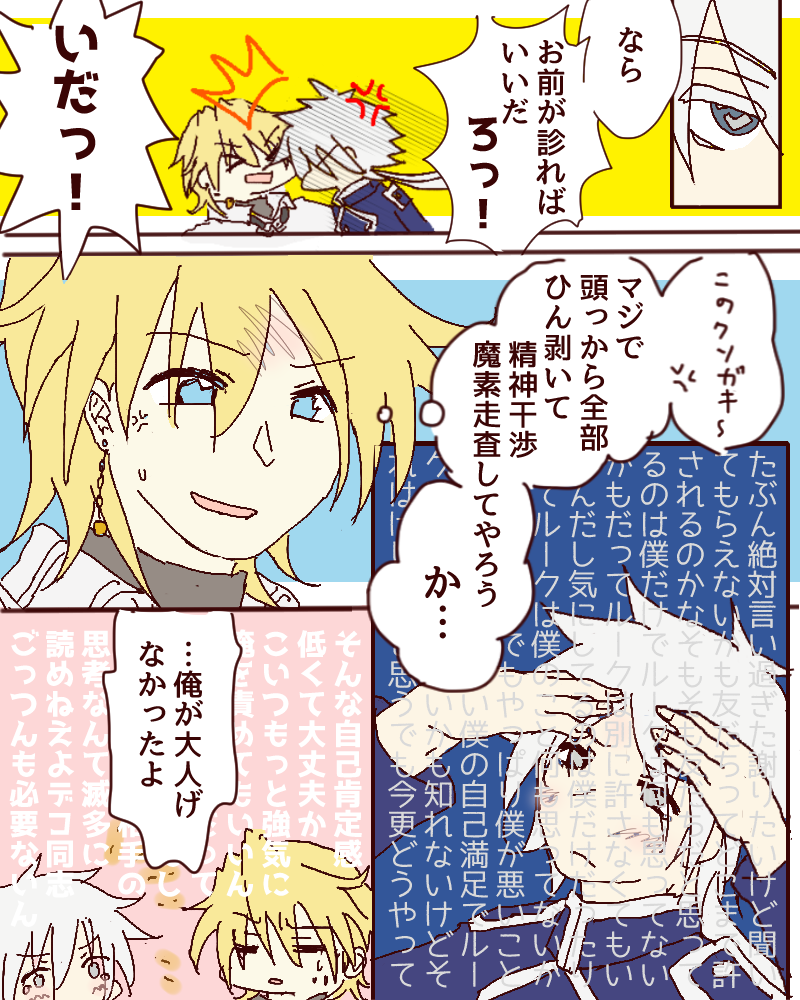

売り言葉に買い言葉、若さ故の偏狭と世話焼きからの口出し。

引っ込みがつかなくなる性分。

でも友情の範囲や強度を知らないので自己否定的な側面も相まって身勝手になり切らない、のを表情態度身振り口調から見抜いてしまうと庇護欲が勝つ。かわいいと思ってるのヤベェな…という末期の自覚はある。対する方は春機発動期の人間的距離感に一喜一憂してるので気づかない。

大前提として頭・思考を診る魔術なんてねぇぞやろうと思ったらできるかも知んねぇけど。あと魔素走査による診察で額同士ごっつんはいらねぇんだよなんでそうなるんだよ俺がお前にそうやってるからそういうもんだと思ってるんだよなお前わかってるよマジすまん。王都に帰っても他の医者にやるなよ絶対。

「じいちゃん、魔獣の瘴気にあてられたかもって? 診たとこそんな重度じゃねぇよ安心しな。これなら魔術で治癒するより薬飲みながら体力回復させる方がいい。薬屋に手紙書いとくから持っていきな。お大事にな」

「……ルーク、今の診察」

「あ?」

「額を合わせてなかったみたいだけど手を抜いてたんじゃないか? 相手がご年配の方だから、問診で軽度と判じられるからって軽んじたりはせずもっと丁寧な診察を」

「あーーーー!!(俺がデコごっつんで診るのなんてお前しかいねぇんだよ!!)」

閉じる

売り言葉に買い言葉、若さ故の偏狭と世話焼きからの口出し。

引っ込みがつかなくなる性分。

でも友情の範囲や強度を知らないので自己否定的な側面も相まって身勝手になり切らない、のを表情態度身振り口調から見抜いてしまうと庇護欲が勝つ。かわいいと思ってるのヤベェな…という末期の自覚はある。対する方は春機発動期の人間的距離感に一喜一憂してるので気づかない。

大前提として頭・思考を診る魔術なんてねぇぞやろうと思ったらできるかも知んねぇけど。あと魔素走査による診察で額同士ごっつんはいらねぇんだよなんでそうなるんだよ俺がお前にそうやってるからそういうもんだと思ってるんだよなお前わかってるよマジすまん。王都に帰っても他の医者にやるなよ絶対。

「じいちゃん、魔獣の瘴気にあてられたかもって? 診たとこそんな重度じゃねぇよ安心しな。これなら魔術で治癒するより薬飲みながら体力回復させる方がいい。薬屋に手紙書いとくから持っていきな。お大事にな」

「……ルーク、今の診察」

「あ?」

「額を合わせてなかったみたいだけど手を抜いてたんじゃないか? 相手がご年配の方だから、問診で軽度と判じられるからって軽んじたりはせずもっと丁寧な診察を」

「あーーーー!!(俺がデコごっつんで診るのなんてお前しかいねぇんだよ!!)」

閉じる

こいのぼり☔🌾チャンは自分もかわいいと思ってるからうれしいな~初めての共同作業の発想はなかったし高いところに上げるのはよくないよという発想もまたなかった、あの歳の2人が一緒に過ごしたのはたった3日(暫定)で出会ってすぐ死に別れみたいなものなので…この後絶望的に曇るもんなみたいな #トウジンカグラ

2017年ぐらいの自分が偉い #王女と騎士

シーレとルーク『上手な甘やかし方』

ダメだわーやってくれないと死ぬわー、とバカなノリでやらせたのに、どうだ、と訊かれて一気に目が覚めた。固いとでも答えていつもの冗談にすればよかったのに、俺の頭を膝に乗せて囁く声が真剣で優しくて、オイオイシーレお前本気かやべーな、みたいな。いや一番やばいのはこんなことさせる俺だけど。

いつもと逆になったらなったで罪悪感ハンパない閉じる

シーレとイエス『罠だったとしても』

疑いの目を向けると、心底、心外だ、と言わんばかりに赤い男は首を傾けた。

「お前は俺にとって子どもみたいなモンなんだよ。子が困ってるのに手を貸さない親がいるか?」

成程不信感しかない。僕に親の記憶はないし、手を貸して欲しいのはこいつだって同じ筈だ。それでも伸ばされる手を――取った。閉じる

ルークとシーレ『覚めたくない夢』

あり得ない幸福を夢と呼ぶなら、俺は夢の只中にいる。そろそろ起きろよ、と呼ぶ声は全く起こす気のない囁きで余りにも、吐きそうなほどに甘い。いつまでもここに耽溺していたい。そう思って寝惚け眼を言い訳に腕を伸ばせばちょうどいい具合に銀色の子どもが転がり落ちてくる。ああ、俺は今生きている。

このルークは未来に死ぬルーク閉じる

シーレとルーク『上手な甘やかし方』

ダメだわーやってくれないと死ぬわー、とバカなノリでやらせたのに、どうだ、と訊かれて一気に目が覚めた。固いとでも答えていつもの冗談にすればよかったのに、俺の頭を膝に乗せて囁く声が真剣で優しくて、オイオイシーレお前本気かやべーな、みたいな。いや一番やばいのはこんなことさせる俺だけど。

いつもと逆になったらなったで罪悪感ハンパない閉じる

シーレとイエス『罠だったとしても』

疑いの目を向けると、心底、心外だ、と言わんばかりに赤い男は首を傾けた。

「お前は俺にとって子どもみたいなモンなんだよ。子が困ってるのに手を貸さない親がいるか?」

成程不信感しかない。僕に親の記憶はないし、手を貸して欲しいのはこいつだって同じ筈だ。それでも伸ばされる手を――取った。閉じる

ルークとシーレ『覚めたくない夢』

あり得ない幸福を夢と呼ぶなら、俺は夢の只中にいる。そろそろ起きろよ、と呼ぶ声は全く起こす気のない囁きで余りにも、吐きそうなほどに甘い。いつまでもここに耽溺していたい。そう思って寝惚け眼を言い訳に腕を伸ばせばちょうどいい具合に銀色の子どもが転がり落ちてくる。ああ、俺は今生きている。

このルークは未来に死ぬルーク閉じる

毎朝卵持ってく野分が一番の被害者だけど氷雨もそれなりに被害を受けてるしたぶんギリギリ鞘抜いてない蒼天を構えながら鬼丸と見合ったことある #トウジンカグラ

神剣を奉じる隠れ里を探して行き倒れた紫燕を野分が見つけたのは脱走した鬼丸を追いかけたからだしそよ以外には暴虐の限りを振るう鬼丸が一瞬のようにも永遠のようにも思える時間紫燕と見つめ合った挙句道を譲って家に招いて欲しい。野分は「😟????」ってして紫燕は「🙂????」ってなるけど氷雨だけ「あの鬼丸が…!?!?😦」ってなるやつ #トウジンカグラ

ひよこの頃の鬼丸🐥を可愛がっていた野分少年

猛禽にも劣らぬ逞しさで育った鬼丸🐓と命懸けの野分青年 #トウジンカグラ

猛禽にも劣らぬ逞しさで育った鬼丸🐓と命懸けの野分青年 #トウジンカグラ

遊園地の話はオチまで行ってないからサイトに収納されてない。永遠に収納されない。2017年ごろに量産したそういう小ネタが多過ぎる #翼角 #小咄

DKが遊園地に行こうとする話

「ここに遊園地のペアチケットがあります」

と言ってナナキがピラリと見せびらかした、ポップでカラフルなイラストの散らばる紙切れ。なるほど近隣の遊園地のチケット。ペア招待券である。

一拍。間がある。大和はまずどこからツッコミを入れるべきかと悩んでの沈黙だったが、鷹臣の方はといえばいつも通り胡乱な目を向けるだけ。ナナキに付き合う意思はないという沈黙のようである。結果、渋々、大和は根本的なところから攻めるべく口火を切った。

「……チケットの前に、鬼道はなんでここにいるんだ?」

時間は消灯前の二二時。場所は羽生寮は二〇一号室、大和と鷹臣の部屋である。付け加えるなら羽生寮は学校活動での特例を除き二〇時以降寮内外への出入り禁止、そして大和たちの部屋番号が二から始まる通り、ここは二階である。

問いかけはしたものの、よーっす、の気安い声と共に、ごくごく当たり前のごとく窓から月影と共に侵入してきた時点でまともな答えなど期待していない。果たしてナナキは鼻で笑いながら、大和の椅子に腰掛けて大仰に腕を広げてみせた。本来の持ち主よりもずっと堂々たる姿である。

「俺だからだけど?」

「……全然わからんけどわかった」

この件に言及しても無駄だということが。

大和は腰掛けたベッドの上で項垂れた。視界の片隅では月影がいつもの無表情で突っ立っているが、その無表情すら諦めろと告げているように見えた。身を起こしがてら窺うが鷹臣の方は無視を決め込み、自分の机で書き物を続けている。

ナナキがここにいることは最早取り沙汰すことではないらしい。気を取り直して問題の紙切れへと話題を移す。

「じゃあそのチケットはどうしたんだよ」

「桃生先輩から貰ったんだよ」

大和からすれば傍若無人が制服を着て高校生のフリをしているようなナナキだが、一応、目上の人間のことはそれらしく呼ぶらしい。教師とはいえ無道は例外として、だが。

加えて何故だか生徒会に所属しているため、帰宅部一年生ながら縦の交友関係が広いようである。

さて件の桃生先輩といえば。大和は記憶を手繰り寄せる。月一回、全校集会内で行われる生徒会定例報告会のメンバーを思い浮かべてみた。桃生先輩といえば確か体育委員長の三年生ではなかっただろうか。遠目にも穏やかな雰囲気がひしひしと伝わる男子生徒だったはずだ。

鬼道みたいな友だちの少なそうな後輩にチケットを譲るなんて良い人だ。いや逆に酷なんだろうか? 誘う相手もいないだろうに――

「で、大和と一緒に行こうと思って」

「あ! そっか、俺がいたか! ……ん?」

ナナキはにやにやと笑っている。大和の反応に、ではなく、隣の机の鷹臣を見つめて。二枚のチケットをひらひらと振りながら。

遊園地のチケットが二枚。ペア招待券。ナナキが大和を誘うなら一人と一人。これで何も問題ない。

だがしかし、ナナキの視線の先だ。大和もちらりとそちらを見つめる。鷹臣は視線を感じたものかナナキの方へ首を向け、常よりも険しい目でポップでカラフルな二枚の紙切れを見つめていた。

まさか――まさかと呼ばわるのも悪いが――鷹臣も、行きたいのだろうか。遊園地に。

ナナキに誘われて遊びに行く分には別にやぶさかではない。性格その他に難がある奴ではあるが友だちだと思っているし、何度か助けてもらっているという点で恩を感じてもいる。という回りくどい話を抜きにしても遊園地なんてここ何年も行っていないし、ちょっと、結構、興味はある。

だから鷹臣が行きたい気持ちもわかる。だがナナキが持ってきたチケットがペア招待券である以上、誰か一人が自腹を切る必要がある。ナナキはチケットを持ってきたのだし、この顔だし、ナナキだし、鷹臣に配慮などしないだろう。いやそもそもお前はついてくるな等言いかねない。

「行くよなぁ、大和」

「い、かないことはないけど」

鷹臣を見つめる。それはもうばちばちと瞬きをして視線を送ってみる。だがしかし鷹臣は気づかない。ナナキの持つチケットを見つめたまま、すっと目を細める。

「……そのチケット」

「んんー?」

ナナキはいやらしいほどに笑みを深める。月影がふうと息を吐く様を大和は確かに見た。

「邪気を感じるが」

「んんっ⁉︎」

鷹臣の台詞に大和は目を剥いた。ナナキは鷹臣の発言に表情を変えることなくやはり笑って、振ったチケットをパチリと鳴らした。

「やるなぁ山伏。さっすが、仮にも山伏。人界の守護者サマ。その通り、このチケットにはある男の怨念がこもっている」

「お、怨念って……」

にわかに身を引いてしまうのも致し方ない。四月の摩訶桜の件から先日のプールの件、その他鷹臣が蚊でも叩くかのように大和の周りから遠ざけているらしい目に見えない何か諸々。いかんせん高校に入って以降、そういう霊的な何かに物々しい縁があり過ぎて逃げの姿勢にもなってしまう。鷹臣や無道曰く、自覚していないだけで大和はもともとそういう気質らしいのだが――いや今はそれはいい。

ゴクリと唾を飲む大和に、ナナキは声を低めて語り始める。

「ある生徒がこのペアチケットを持ってな、憧れていた先輩に告白したんだ。自分とデートしてくれって。その先輩は顔良し成績良し人当たり良しの校内でも随一の人気を誇る生徒だった。告白した生徒はもちろん玉砕覚悟だ。だが先輩の答えは意外にもオーケーで、それどころか自分もずっと前から君が好きだったと言う。告白した生徒はもう天にも昇る気持ちだ。告白を受けてもらうどころかまさかの両思いだったんだからな。しかも先輩は嬉しいと言ってキスまでしてきた。そのまま流れるように放課後の教室で押し倒されて――後はお察し。次の日、両思いに浮かれていてチケットを渡せていないことに気づいて、告白した生徒は先輩の教室に行った。本当はチケットなんて口実で少しでも先輩に会いたかったんだろうな。ところが生徒は先輩の教室に近づいたところで笑い声を聞く。先輩の声だ。何を話しているんだろうと耳をそばだて、それがいけなかった。先輩は笑っていたんだ、告白した生徒のことを。ちょっと好きだって言ってキスしてやったら、即ヤれた。あんなチョロい奴いるんだな、ってな。それを聞いた生徒はそのまま駆け出し屋上に向かい、チケットを持って身を投げ――」

「そのチケットは桃生先輩から貰ったんじゃないのか」

なるほど弄ばれ自殺した生徒の怨念が、と震える大和の思考に、鷹臣の声がぴしゃりと水を打った。

見ればにんまりと笑みを深めるナナキと、薄い表情にそこはかとなく呆れを混ぜた鷹臣が見つめ合っている。鷹臣の呆れはつらつらと語るナナキに向けられたものかナナキの話を信じて真面目に聞き入っていた大和に向けられたものか、はたまた両者なのか。考えるべくもない。

「自殺した生徒の所持品が他に回るとは考えにくい。お前ならともかく先輩のような善良な一生徒の手にはな。加えてチケットの有効期限は次の日曜、ということは半年、長く見積もっても一年以内に配布されたものだろう。ここ一年で飛び降り自殺した学生のニュースを聞いた記憶はない。ついでに言えばチケットにこもっているのは『ある男の怨念』らしいが、お前の話だと男が男に告白したことになる。――というのがここまででの俺の所感だが」

そのまま話を続けてくれ、と締めくくり、鷹臣は再び置いていた筆を取る。

大和は恨めしくナナキを見つめた。ナナキは一切悪びれる様子もなく、傍らへとチケットを差し出した。

「ほんっとお前って人間は心底つまらねーよな。大和ほど素直でも困るけどよ」

「よく言われる」

「なあ俺今貶された?」

目も合わせずに会話を続ける二人は大和の疑問など振り返りもしない。人をダシに話題を振ったわりに置いてけぼりで進んでいく。

「概ね全く山伏サマの仰る通りだけどよー、男が男に告白してキスしてセックスすんのは矛盾点か?」

「……確かにそこは個人の趣味嗜好だな。所感として挙げたことは撤回する」

謝意を示すかのように鷹臣はわずか目を伏せた。言動も行動も全て興味本位と適当でできていそうなナナキはともかく、学生としての本分と曰く生家のお務めに励む姿以外見せることのない、真面目の擬人化みたいな鷹臣まで同性間恋愛に偏見がないとは少しばかり意外である。

そんな鷹臣に、よくわからない勝ち誇りを表情に混ぜナナキは頷いた。傍らの紙切れを、つまり何故か月影に持たせていたチケットを爪先で弾く。

「とまあ、告白した生徒が弄ばれて自殺した話は俺がたった今でっち上げたワケだけど。ある男の怨念がこもっているのは本当だ。このペアチケットには渦海先輩の恨みつらみが込められている」

「……桃生先輩に貰ったのに、なんでまた渦海先輩が出てくるんだよ?」

新たな登場人物に、先ほど覚えたばかりの警戒心を持って大和は首を傾げた。

渦海先輩といえば二年の渦海彼方先輩のことで間違いないだろう。桃生先輩と違いこちらは大和にも聞き覚えがあった。大和の所属する園芸委員会の総括をする環境委員長として生徒会に席を置いている人物だ。生徒会の定例報告会だけでなく委員会活動中に何度か見たことがある。明るい髪色と整った顔立ちの、いわゆる『チャラい』雰囲気も目立つため記憶に残りやすい。

「ンなの考えるまでもねーだろ。桃生先輩と渦海先輩の二人で使うはずだったチケットだからだよ」

「……あの二人、仲良いのか?」

前述の通り、桃生先輩には穏やかで物静かなイメージがある。渦海先輩とは真逆の性格に思えるし学年も違うはずだが、一緒に遊園地に行くほど仲が良いのだろうか。いや、学年に関しては何か話を聞いたことがあるような――

馴染みない先輩たちの交友関係に疑問を呟けば、ナナキはまたニヤリと笑った。そのままちらりと目端で鷹臣を見やり、また大和に向き直る。相変わらず月影の手中にあるチケットをピタピタ叩く。

「そりゃお前、さっき山伏サマが仰ったアレだよ」

「どれ?」

「世間的に見て少数派だけど決して否定されるものではないってやつ」

回りくどい言い方に人を煽る笑み。すぐには思い至らず大和は思わず鷹臣を見る。半紙に小筆で何かを書きつけ続ける鷹臣は素知らぬ顔をしていた。

先ほど鷹臣が言っていた。のは、ナナキのでっち上げへのツッコミだ。それから一部の撤回。撤回、露わになったのは意外と偏見のない鷹臣の恋愛観。偏見とはだから男同士の告白とかキスとか……男同士の……男二人で遊園地に行く仲……恨みつらみが募るほどの……

「――はっ⁉︎」

「おー、えらいえらい。さすがの大和クンでも理解したようだな」

ハッとして顔を上げれば教師の顔がある。できの悪い生徒がやっと初歩の問題を解いて向ける慈愛の眼差しだ。ただし視線の持ち主は慈愛とは程遠い存在である。つまり、隠すことなく馬鹿にされている。

しかし大和に憤る余裕はなかった。何せあまり縁がない相手とはいえ、先輩たちの秘密を予想外にしてしまったので。

「え、えらいえらいじゃなくて、お前なあ! そういうことを本人たちの知らないところで言いふらすのは――」

「あ? あそこ、公言済みだぞ?」

「何を⁉︎」

「自分たち付き合ってますーって」

特に接点もない二人を庇う大和に、ナナキはしれっとした表情で告げる。

「渦海先輩二年だけど留年してるからホントは桃生先輩と同級生なんだよな。で、去年の時点で付き合ってるだのどーのこーの。ちなみに告白は桃生先輩からで積極的に公言してんのも桃生先輩の方らしいから渦海先輩にそのへんネタ振りするときは注意しろよ」

「お前じゃあるまいし振らないし振れないよ……」

ぽんぽんと、軽快にもたらされる情報に呻く。ちょっと顔を知っている程度の先輩の恋愛事情を細かく聞かされたところでリアクションに困るし、しかもそれが同性同士となると尚更だ。いや、同性同士という点は敢えて挙げる必要もないのかも知れないけれど。

ふと、鷹臣の方を見てみた。興味がないのか、もしかすると知っていたのか、特に反応を示すこともなく筆を滑らせ続けている。いつも書いていていつも疑問なのだが、あれは何なのだろうか。

「まあ、とりあえずそういう二人がデートに使うはずだったペアチケットが流れてきたわけだ。渦海先輩は全く納得してないままな」

「はあ……それで渦海先輩の怨念が」

顛末は一切わからないが、楽しみにしていたデートが桃生先輩の一存でご破算になった、とかだろうか。渦海先輩からすれば理不尽な譲渡だったのだろう。その程度の怨念だか邪気だか、気にするような話でもないように思うのだが。素人の不心得というやつだろうか。

大和の心情を読み取ったとしか思えないタイミングでナナキは口を開く。鷹臣の我関せずといった横顔を笑いながら。

「どこにでもよくある、大したことない、可愛らしーい負の感情だよ。確かにお前みたいなのが触るとほんのちょっとばかり良くないことが起こるかも知んねーけど、別に心配するほどのこっちゃない」

「……お前らいっつもそんなふうに言うけどさ、俺、ここに来るまでオカルトな体験なんかしたことないし。特別不幸な目に遭ったこともないんだけど」

「……そりゃ、幸いだな」

一瞬、ナナキの笑みが質を変える。

彼が常に薄くも濃くもあからさまにも、空気のように纏っている笑みの根底には高低差と距離がある。常に引いて観察して、全てを知った風に笑う。嘲る。揶揄い、あるいは挑発する。はっきり言って性格の良くない笑いだ。大和は既に慣れ切ってしまったが、十人いれば八人は不快に思うだろう。見られたくない、とも思うかも知れない。ナナキの目には他人を底の底まで透かす光がある。

だが――今、ナナキが滲ませた笑みは、常のナナキから遠いところにあるもののように思えた。大和は稀にそんな目で見られる。……そのナナキの感情が何なのか、読み切る前に表情は元に戻ってしまうのだけれど。今のように。

「ま、今はこのチケットだ。守護者サマは大和がこのチケットに関わるのを快く思ってないみたいだからよ――月影」

大和に刹那空気だけで諦めを促して以降、チケットを持たされ立ち尽くすだけだった月影がピクリと耳の先を揺らした。同時に鋭い空気を反対側から感じる。また筆を置いた鷹臣が、露骨に険しい顔で月の鬼を見やる。

「喰え」

嘲弄が凍る。

刺すほどに冷たい声は鬼達の主人と呼んで差し支えなく、嘲りは些細な紙切れに纏う人らしい感情と、そして警戒する鷹臣へ向けてのものか。少なくとも大和にはそう思えた。

月影の細い指が紙を撫でる。ポップでカラフルで現代的なそれに、艶やかで長い爪の乗る鬼の指が滑る様はふたえに非現実的であった。見えない何かを掬い取り、月影が頤を上げる。薄く開いた唇が誘うように濡れ光り、紅い舌をちらつかせる。掲げた指から見えない何かがつるりと落ちて、紅の唇がちうと吸う。そして最後、晒された喉が隆起する。生々しく、こくりと嚥下する音が存外に響く。

カツンと。消し去るように硬質な音が部屋に響いた。

鷹臣がほんの僅か苛立たしげに小さな竹の筒を机に立て置いている。普段紐に通して制服の内で首から下げている筒だ。あれから薄く透ける狐が飛び出す様を大和は何度か見たことがあった。いずれも彼の調伏すべき怪異が近くにいた際のことだが――鷹臣にとっては、少しでも常ならざる挙動を見せるなら月影も調伏の対象なのだろうか。ひやりとした予感が大和の背筋を抜けた。

鷹臣の眉間の皺を視界の端に掠める。ナナキは唇に指を添わせる月影を見上げる。

「美味いか?」

「然程には」

「だろうな」

恐らく完全にただの紙切れとなったのだろうチケットを鬼から受け取り、主人はけたけたと笑った。量もないしな、と軽く付け足す様は新作の菓子を分かち合い試すような気安さだ。

しかし彼らは仲の良い友人同士などではなく剣呑を孕む人外の主従であり、口にしているのは甘味やスナック菓子よりももっとずっと重たい、形なく触れることもできない何かだ。幾度か目にした場面であるが、ナナキの発言を拾うに人の感情の残滓らしい、としか大和にはわからない。あとはこのやり取りが鷹臣にとって好ましくない、あるいは忌むべきものであることぐらいしか。

何ものも飛び出さない竹筒を指先で遊び、目を細めて睨め付ける鷹臣。鷹臣の視線に冷笑で応えるナナキはおもむろに立ち上がり、大和の隣にぼすりと腰掛けた。なんだなんだと思う間もなくぐいと引っ張られ、大和はしたたかに横面を打った。

「てことで。無邪気な遊園地のペアチケットと、遊びに誘いに来た極々普通の『友人』な訳だ。至ってクリーン。至って健全。これなら文句ないよな、真宮クン?」

まるでお前がそうさせたのだと言わんばかりの口ぶり。

耳のすぐ横側から聞こえてくる、ナナキの声。やたら近く、そしてぬくぬくとした熱が触れている。視界は斜め、端に月影。そして真ん中には鷹臣がいる。

ナナキの片腕に囲われ、心底仲の良い友人のように肩を抱かれて――大和の認識としてはガッチリと首をホールドされて――いるのだと、やっと理解したのは鷹臣が苦く息を吐いたのと同時である。

「……本郷の決めたことに、俺は否を唱えられる立場じゃない」

それはまるで、可能であれば拒否する、と言っているようなものではないか。

ナナキに緩く拘束されるがままに、大和は斜めに見える鷹臣をベッドから見つめる。すっと細く脱力して竹筒を襟元に仕舞い込む所作を見る。

これも、鷹臣にとっては好ましくないものなのだ。大和がナナキと二人だけになるに対し、鷹臣は警戒と不快を隠さない。先ほど月影に向けた視線を思い返せばもう、鷹臣も遊園地に行きたいのだろうか、などと能天気なことは考えられなかった――いやある意味遊園地に行きたがっていることには違いないのだろうが。

だからと言って、鷹臣に配慮してナナキの誘いを断るのも違う。違うと思う。鷹臣がどう思っていようとも、大和にとってナナキは友人だ。鷹臣もだ。

「それでいいのかぁ? 守・護・者・サ・マ?」

大和が気づくことにナナキが気づかないはずもない。わざとらしく強調しながら、ついでに大和を頬擦りでもしかねないほど近くに寄せて念を押す。

応える鷹臣は淡々としたものだった。

「俺は本郷だけを庇護する訳じゃないし、ましてや保護者でもない。俺は単なる本郷の同室者で、『真宮』は人界の守護者だ。それはお前も同じはずだろう、鬼道」

「つまり何かあれば俺に任せる、と。珍しく良い心がけだ」

これで話は終わりだと、満足げに笑うナナキを隣に感じながら、大和は経緯こそ異なるものの同じ結論へと辿り着く。

つまり、どうにかして鷹臣も遊園地へ連れて行く算段をつけねばならない。

*

「……ということが昨日ありまして」

「ふうん」

白く膨らんだ雲がまぶされた空は抜けるように青く、夏の本格的な訪れを予感させる。

そんな空の下、しょわわわわと軽く重なる水音にあっさりとした声が紛れて落ちた。ジョウロを緩く傾ける男子生徒は校則に記載された衣替えの時期をとうに過ぎているというのに、幾分肩の落ちたシャツの長袖を数回折って着こなしている。開いた襟元から覗く首筋に薄っすら汗が浮いている以上暑いに違いないと思うのだが、何故夏服を着ないのだろうか。玄関前花壇の傍らでしゃがみ込みながら、大和は改めて会話相手を観察する。

今城千尋。大和の知る中では格段に普通の分類の先輩だが、この人も今ひとつおかしなところがある。

とはいえ、変に真面目だったりやたら揚げ足を取ってきたり深く突っ込んできたりしないだけありがたい相手である。このみや京介に話を振ってみようかと思ったが、変に騒ぎ立てそうなのでやめておいた。一瞬だけ浮かんだが、無道などは論外である。更に話が拗れるだろう。大和は自分のささやかな懊悩を聞いて欲しいだけなのである。

その点、千尋は大変に話しやすい相手であった。一学年上だし、鷹臣やナナキと深い知り合いな訳でもない。興味も持たないだろう。実際、月影あたりの話や鷹臣とナナキの確執を伏せ、友人にペアチケットで遊園地に誘われたがもう一人も一緒に連れて行きたい、彼も行く気がない訳ではないが素直に了承しそうにない、程度に話した結果が「ふうん」である。

遊園地に行くのは土曜日の明日、ということになっている。ペアチケットの片割れはナナキが大和に預けて行ったがさてどうするか。幸か不幸か大和は所属する園芸委員会の仕事が金曜日に割り当てられている。仕事が終わり次第チケットないしチケット代の調達に走らねばならないが、同じく金曜日を担当に振られている千尋に話を聞いてもらう余裕があった。無論、話したところで解決策が浮かぶ訳もなくそもそも千尋に劇的な答えを求めている訳でもないのだが。大和はハサミを鳴らし、摘心したブルーサルビアの細い茎と一緒に溜息を転がした。

かこんと軽い音がする。水をやり切って空になったジョウロを千尋が足元に置いている。もう仕事は終わりだろうかと見るともなしに見上げて、そこでやっと大和は己の考えが誤っていたことに気がついた。

問。何が。

解。千尋に話したところで解決策が浮かぶ訳もない、という点が。

「本郷」

「何ですか、もうバイトの時間ですか。まだ向こうの花壇も残ってるんですけど」

ふっふっふと低い笑いが落ちる。千尋が朝な夕な、生徒会に追い回されても屈さず勤しむ校則違反のアルバイトか否かと問うて笑われる理由がわからない。現に今日の仕事である摘心と水やりを始める直前にもバイトがあるから早めに終わらせると言っていたはずである。

答えず、含み笑う先輩はピロティの方へと足を向ける。ちょうど定礎板前に並べていたバッグの前に屈み込み漁ることしばし。何かを後ろ手にして戻ってきた千尋を大和が胡乱げに見上げても一向に気づく様子もない。

「本郷」

「……だから、何ですか、って――」

思わせぶりな間に再度上げた声の鋭さは、しかし目の前に突き出されたものによって削ぎ落とされた。

「ここに遊園地の無料招待券があります」

ピラリ、と。

か細くも堂々と鳴る紙片。昨晩散々見たポップでカラフルなイラストの散らばるそれ。

穏やかな初夏の日差しの下、男子高校生が手にして立つにあまりにも健全な一枚。もしも大和の手にあれば、そして鷹臣の元に渡れば全てを解決するだろう奇跡の一枚――

「……差し上げよう、悩める少年よ」

閉じる

DKが遊園地に行こうとする話

「ここに遊園地のペアチケットがあります」

と言ってナナキがピラリと見せびらかした、ポップでカラフルなイラストの散らばる紙切れ。なるほど近隣の遊園地のチケット。ペア招待券である。

一拍。間がある。大和はまずどこからツッコミを入れるべきかと悩んでの沈黙だったが、鷹臣の方はといえばいつも通り胡乱な目を向けるだけ。ナナキに付き合う意思はないという沈黙のようである。結果、渋々、大和は根本的なところから攻めるべく口火を切った。

「……チケットの前に、鬼道はなんでここにいるんだ?」

時間は消灯前の二二時。場所は羽生寮は二〇一号室、大和と鷹臣の部屋である。付け加えるなら羽生寮は学校活動での特例を除き二〇時以降寮内外への出入り禁止、そして大和たちの部屋番号が二から始まる通り、ここは二階である。

問いかけはしたものの、よーっす、の気安い声と共に、ごくごく当たり前のごとく窓から月影と共に侵入してきた時点でまともな答えなど期待していない。果たしてナナキは鼻で笑いながら、大和の椅子に腰掛けて大仰に腕を広げてみせた。本来の持ち主よりもずっと堂々たる姿である。

「俺だからだけど?」

「……全然わからんけどわかった」

この件に言及しても無駄だということが。

大和は腰掛けたベッドの上で項垂れた。視界の片隅では月影がいつもの無表情で突っ立っているが、その無表情すら諦めろと告げているように見えた。身を起こしがてら窺うが鷹臣の方は無視を決め込み、自分の机で書き物を続けている。

ナナキがここにいることは最早取り沙汰すことではないらしい。気を取り直して問題の紙切れへと話題を移す。

「じゃあそのチケットはどうしたんだよ」

「桃生先輩から貰ったんだよ」

大和からすれば傍若無人が制服を着て高校生のフリをしているようなナナキだが、一応、目上の人間のことはそれらしく呼ぶらしい。教師とはいえ無道は例外として、だが。

加えて何故だか生徒会に所属しているため、帰宅部一年生ながら縦の交友関係が広いようである。

さて件の桃生先輩といえば。大和は記憶を手繰り寄せる。月一回、全校集会内で行われる生徒会定例報告会のメンバーを思い浮かべてみた。桃生先輩といえば確か体育委員長の三年生ではなかっただろうか。遠目にも穏やかな雰囲気がひしひしと伝わる男子生徒だったはずだ。

鬼道みたいな友だちの少なそうな後輩にチケットを譲るなんて良い人だ。いや逆に酷なんだろうか? 誘う相手もいないだろうに――

「で、大和と一緒に行こうと思って」

「あ! そっか、俺がいたか! ……ん?」

ナナキはにやにやと笑っている。大和の反応に、ではなく、隣の机の鷹臣を見つめて。二枚のチケットをひらひらと振りながら。

遊園地のチケットが二枚。ペア招待券。ナナキが大和を誘うなら一人と一人。これで何も問題ない。

だがしかし、ナナキの視線の先だ。大和もちらりとそちらを見つめる。鷹臣は視線を感じたものかナナキの方へ首を向け、常よりも険しい目でポップでカラフルな二枚の紙切れを見つめていた。

まさか――まさかと呼ばわるのも悪いが――鷹臣も、行きたいのだろうか。遊園地に。

ナナキに誘われて遊びに行く分には別にやぶさかではない。性格その他に難がある奴ではあるが友だちだと思っているし、何度か助けてもらっているという点で恩を感じてもいる。という回りくどい話を抜きにしても遊園地なんてここ何年も行っていないし、ちょっと、結構、興味はある。

だから鷹臣が行きたい気持ちもわかる。だがナナキが持ってきたチケットがペア招待券である以上、誰か一人が自腹を切る必要がある。ナナキはチケットを持ってきたのだし、この顔だし、ナナキだし、鷹臣に配慮などしないだろう。いやそもそもお前はついてくるな等言いかねない。

「行くよなぁ、大和」

「い、かないことはないけど」

鷹臣を見つめる。それはもうばちばちと瞬きをして視線を送ってみる。だがしかし鷹臣は気づかない。ナナキの持つチケットを見つめたまま、すっと目を細める。

「……そのチケット」

「んんー?」

ナナキはいやらしいほどに笑みを深める。月影がふうと息を吐く様を大和は確かに見た。

「邪気を感じるが」

「んんっ⁉︎」

鷹臣の台詞に大和は目を剥いた。ナナキは鷹臣の発言に表情を変えることなくやはり笑って、振ったチケットをパチリと鳴らした。

「やるなぁ山伏。さっすが、仮にも山伏。人界の守護者サマ。その通り、このチケットにはある男の怨念がこもっている」

「お、怨念って……」

にわかに身を引いてしまうのも致し方ない。四月の摩訶桜の件から先日のプールの件、その他鷹臣が蚊でも叩くかのように大和の周りから遠ざけているらしい目に見えない何か諸々。いかんせん高校に入って以降、そういう霊的な何かに物々しい縁があり過ぎて逃げの姿勢にもなってしまう。鷹臣や無道曰く、自覚していないだけで大和はもともとそういう気質らしいのだが――いや今はそれはいい。

ゴクリと唾を飲む大和に、ナナキは声を低めて語り始める。

「ある生徒がこのペアチケットを持ってな、憧れていた先輩に告白したんだ。自分とデートしてくれって。その先輩は顔良し成績良し人当たり良しの校内でも随一の人気を誇る生徒だった。告白した生徒はもちろん玉砕覚悟だ。だが先輩の答えは意外にもオーケーで、それどころか自分もずっと前から君が好きだったと言う。告白した生徒はもう天にも昇る気持ちだ。告白を受けてもらうどころかまさかの両思いだったんだからな。しかも先輩は嬉しいと言ってキスまでしてきた。そのまま流れるように放課後の教室で押し倒されて――後はお察し。次の日、両思いに浮かれていてチケットを渡せていないことに気づいて、告白した生徒は先輩の教室に行った。本当はチケットなんて口実で少しでも先輩に会いたかったんだろうな。ところが生徒は先輩の教室に近づいたところで笑い声を聞く。先輩の声だ。何を話しているんだろうと耳をそばだて、それがいけなかった。先輩は笑っていたんだ、告白した生徒のことを。ちょっと好きだって言ってキスしてやったら、即ヤれた。あんなチョロい奴いるんだな、ってな。それを聞いた生徒はそのまま駆け出し屋上に向かい、チケットを持って身を投げ――」

「そのチケットは桃生先輩から貰ったんじゃないのか」

なるほど弄ばれ自殺した生徒の怨念が、と震える大和の思考に、鷹臣の声がぴしゃりと水を打った。

見ればにんまりと笑みを深めるナナキと、薄い表情にそこはかとなく呆れを混ぜた鷹臣が見つめ合っている。鷹臣の呆れはつらつらと語るナナキに向けられたものかナナキの話を信じて真面目に聞き入っていた大和に向けられたものか、はたまた両者なのか。考えるべくもない。

「自殺した生徒の所持品が他に回るとは考えにくい。お前ならともかく先輩のような善良な一生徒の手にはな。加えてチケットの有効期限は次の日曜、ということは半年、長く見積もっても一年以内に配布されたものだろう。ここ一年で飛び降り自殺した学生のニュースを聞いた記憶はない。ついでに言えばチケットにこもっているのは『ある男の怨念』らしいが、お前の話だと男が男に告白したことになる。――というのがここまででの俺の所感だが」

そのまま話を続けてくれ、と締めくくり、鷹臣は再び置いていた筆を取る。

大和は恨めしくナナキを見つめた。ナナキは一切悪びれる様子もなく、傍らへとチケットを差し出した。

「ほんっとお前って人間は心底つまらねーよな。大和ほど素直でも困るけどよ」

「よく言われる」

「なあ俺今貶された?」

目も合わせずに会話を続ける二人は大和の疑問など振り返りもしない。人をダシに話題を振ったわりに置いてけぼりで進んでいく。

「概ね全く山伏サマの仰る通りだけどよー、男が男に告白してキスしてセックスすんのは矛盾点か?」

「……確かにそこは個人の趣味嗜好だな。所感として挙げたことは撤回する」

謝意を示すかのように鷹臣はわずか目を伏せた。言動も行動も全て興味本位と適当でできていそうなナナキはともかく、学生としての本分と曰く生家のお務めに励む姿以外見せることのない、真面目の擬人化みたいな鷹臣まで同性間恋愛に偏見がないとは少しばかり意外である。

そんな鷹臣に、よくわからない勝ち誇りを表情に混ぜナナキは頷いた。傍らの紙切れを、つまり何故か月影に持たせていたチケットを爪先で弾く。

「とまあ、告白した生徒が弄ばれて自殺した話は俺がたった今でっち上げたワケだけど。ある男の怨念がこもっているのは本当だ。このペアチケットには渦海先輩の恨みつらみが込められている」

「……桃生先輩に貰ったのに、なんでまた渦海先輩が出てくるんだよ?」

新たな登場人物に、先ほど覚えたばかりの警戒心を持って大和は首を傾げた。

渦海先輩といえば二年の渦海彼方先輩のことで間違いないだろう。桃生先輩と違いこちらは大和にも聞き覚えがあった。大和の所属する園芸委員会の総括をする環境委員長として生徒会に席を置いている人物だ。生徒会の定例報告会だけでなく委員会活動中に何度か見たことがある。明るい髪色と整った顔立ちの、いわゆる『チャラい』雰囲気も目立つため記憶に残りやすい。

「ンなの考えるまでもねーだろ。桃生先輩と渦海先輩の二人で使うはずだったチケットだからだよ」

「……あの二人、仲良いのか?」

前述の通り、桃生先輩には穏やかで物静かなイメージがある。渦海先輩とは真逆の性格に思えるし学年も違うはずだが、一緒に遊園地に行くほど仲が良いのだろうか。いや、学年に関しては何か話を聞いたことがあるような――

馴染みない先輩たちの交友関係に疑問を呟けば、ナナキはまたニヤリと笑った。そのままちらりと目端で鷹臣を見やり、また大和に向き直る。相変わらず月影の手中にあるチケットをピタピタ叩く。

「そりゃお前、さっき山伏サマが仰ったアレだよ」

「どれ?」

「世間的に見て少数派だけど決して否定されるものではないってやつ」

回りくどい言い方に人を煽る笑み。すぐには思い至らず大和は思わず鷹臣を見る。半紙に小筆で何かを書きつけ続ける鷹臣は素知らぬ顔をしていた。

先ほど鷹臣が言っていた。のは、ナナキのでっち上げへのツッコミだ。それから一部の撤回。撤回、露わになったのは意外と偏見のない鷹臣の恋愛観。偏見とはだから男同士の告白とかキスとか……男同士の……男二人で遊園地に行く仲……恨みつらみが募るほどの……

「――はっ⁉︎」

「おー、えらいえらい。さすがの大和クンでも理解したようだな」

ハッとして顔を上げれば教師の顔がある。できの悪い生徒がやっと初歩の問題を解いて向ける慈愛の眼差しだ。ただし視線の持ち主は慈愛とは程遠い存在である。つまり、隠すことなく馬鹿にされている。

しかし大和に憤る余裕はなかった。何せあまり縁がない相手とはいえ、先輩たちの秘密を予想外にしてしまったので。

「え、えらいえらいじゃなくて、お前なあ! そういうことを本人たちの知らないところで言いふらすのは――」

「あ? あそこ、公言済みだぞ?」

「何を⁉︎」

「自分たち付き合ってますーって」

特に接点もない二人を庇う大和に、ナナキはしれっとした表情で告げる。

「渦海先輩二年だけど留年してるからホントは桃生先輩と同級生なんだよな。で、去年の時点で付き合ってるだのどーのこーの。ちなみに告白は桃生先輩からで積極的に公言してんのも桃生先輩の方らしいから渦海先輩にそのへんネタ振りするときは注意しろよ」

「お前じゃあるまいし振らないし振れないよ……」

ぽんぽんと、軽快にもたらされる情報に呻く。ちょっと顔を知っている程度の先輩の恋愛事情を細かく聞かされたところでリアクションに困るし、しかもそれが同性同士となると尚更だ。いや、同性同士という点は敢えて挙げる必要もないのかも知れないけれど。

ふと、鷹臣の方を見てみた。興味がないのか、もしかすると知っていたのか、特に反応を示すこともなく筆を滑らせ続けている。いつも書いていていつも疑問なのだが、あれは何なのだろうか。

「まあ、とりあえずそういう二人がデートに使うはずだったペアチケットが流れてきたわけだ。渦海先輩は全く納得してないままな」

「はあ……それで渦海先輩の怨念が」

顛末は一切わからないが、楽しみにしていたデートが桃生先輩の一存でご破算になった、とかだろうか。渦海先輩からすれば理不尽な譲渡だったのだろう。その程度の怨念だか邪気だか、気にするような話でもないように思うのだが。素人の不心得というやつだろうか。

大和の心情を読み取ったとしか思えないタイミングでナナキは口を開く。鷹臣の我関せずといった横顔を笑いながら。

「どこにでもよくある、大したことない、可愛らしーい負の感情だよ。確かにお前みたいなのが触るとほんのちょっとばかり良くないことが起こるかも知んねーけど、別に心配するほどのこっちゃない」

「……お前らいっつもそんなふうに言うけどさ、俺、ここに来るまでオカルトな体験なんかしたことないし。特別不幸な目に遭ったこともないんだけど」

「……そりゃ、幸いだな」

一瞬、ナナキの笑みが質を変える。

彼が常に薄くも濃くもあからさまにも、空気のように纏っている笑みの根底には高低差と距離がある。常に引いて観察して、全てを知った風に笑う。嘲る。揶揄い、あるいは挑発する。はっきり言って性格の良くない笑いだ。大和は既に慣れ切ってしまったが、十人いれば八人は不快に思うだろう。見られたくない、とも思うかも知れない。ナナキの目には他人を底の底まで透かす光がある。

だが――今、ナナキが滲ませた笑みは、常のナナキから遠いところにあるもののように思えた。大和は稀にそんな目で見られる。……そのナナキの感情が何なのか、読み切る前に表情は元に戻ってしまうのだけれど。今のように。

「ま、今はこのチケットだ。守護者サマは大和がこのチケットに関わるのを快く思ってないみたいだからよ――月影」

大和に刹那空気だけで諦めを促して以降、チケットを持たされ立ち尽くすだけだった月影がピクリと耳の先を揺らした。同時に鋭い空気を反対側から感じる。また筆を置いた鷹臣が、露骨に険しい顔で月の鬼を見やる。

「喰え」

嘲弄が凍る。

刺すほどに冷たい声は鬼達の主人と呼んで差し支えなく、嘲りは些細な紙切れに纏う人らしい感情と、そして警戒する鷹臣へ向けてのものか。少なくとも大和にはそう思えた。

月影の細い指が紙を撫でる。ポップでカラフルで現代的なそれに、艶やかで長い爪の乗る鬼の指が滑る様はふたえに非現実的であった。見えない何かを掬い取り、月影が頤を上げる。薄く開いた唇が誘うように濡れ光り、紅い舌をちらつかせる。掲げた指から見えない何かがつるりと落ちて、紅の唇がちうと吸う。そして最後、晒された喉が隆起する。生々しく、こくりと嚥下する音が存外に響く。

カツンと。消し去るように硬質な音が部屋に響いた。

鷹臣がほんの僅か苛立たしげに小さな竹の筒を机に立て置いている。普段紐に通して制服の内で首から下げている筒だ。あれから薄く透ける狐が飛び出す様を大和は何度か見たことがあった。いずれも彼の調伏すべき怪異が近くにいた際のことだが――鷹臣にとっては、少しでも常ならざる挙動を見せるなら月影も調伏の対象なのだろうか。ひやりとした予感が大和の背筋を抜けた。

鷹臣の眉間の皺を視界の端に掠める。ナナキは唇に指を添わせる月影を見上げる。

「美味いか?」

「然程には」

「だろうな」

恐らく完全にただの紙切れとなったのだろうチケットを鬼から受け取り、主人はけたけたと笑った。量もないしな、と軽く付け足す様は新作の菓子を分かち合い試すような気安さだ。

しかし彼らは仲の良い友人同士などではなく剣呑を孕む人外の主従であり、口にしているのは甘味やスナック菓子よりももっとずっと重たい、形なく触れることもできない何かだ。幾度か目にした場面であるが、ナナキの発言を拾うに人の感情の残滓らしい、としか大和にはわからない。あとはこのやり取りが鷹臣にとって好ましくない、あるいは忌むべきものであることぐらいしか。

何ものも飛び出さない竹筒を指先で遊び、目を細めて睨め付ける鷹臣。鷹臣の視線に冷笑で応えるナナキはおもむろに立ち上がり、大和の隣にぼすりと腰掛けた。なんだなんだと思う間もなくぐいと引っ張られ、大和はしたたかに横面を打った。

「てことで。無邪気な遊園地のペアチケットと、遊びに誘いに来た極々普通の『友人』な訳だ。至ってクリーン。至って健全。これなら文句ないよな、真宮クン?」

まるでお前がそうさせたのだと言わんばかりの口ぶり。

耳のすぐ横側から聞こえてくる、ナナキの声。やたら近く、そしてぬくぬくとした熱が触れている。視界は斜め、端に月影。そして真ん中には鷹臣がいる。

ナナキの片腕に囲われ、心底仲の良い友人のように肩を抱かれて――大和の認識としてはガッチリと首をホールドされて――いるのだと、やっと理解したのは鷹臣が苦く息を吐いたのと同時である。

「……本郷の決めたことに、俺は否を唱えられる立場じゃない」

それはまるで、可能であれば拒否する、と言っているようなものではないか。

ナナキに緩く拘束されるがままに、大和は斜めに見える鷹臣をベッドから見つめる。すっと細く脱力して竹筒を襟元に仕舞い込む所作を見る。

これも、鷹臣にとっては好ましくないものなのだ。大和がナナキと二人だけになるに対し、鷹臣は警戒と不快を隠さない。先ほど月影に向けた視線を思い返せばもう、鷹臣も遊園地に行きたいのだろうか、などと能天気なことは考えられなかった――いやある意味遊園地に行きたがっていることには違いないのだろうが。

だからと言って、鷹臣に配慮してナナキの誘いを断るのも違う。違うと思う。鷹臣がどう思っていようとも、大和にとってナナキは友人だ。鷹臣もだ。

「それでいいのかぁ? 守・護・者・サ・マ?」

大和が気づくことにナナキが気づかないはずもない。わざとらしく強調しながら、ついでに大和を頬擦りでもしかねないほど近くに寄せて念を押す。

応える鷹臣は淡々としたものだった。

「俺は本郷だけを庇護する訳じゃないし、ましてや保護者でもない。俺は単なる本郷の同室者で、『真宮』は人界の守護者だ。それはお前も同じはずだろう、鬼道」

「つまり何かあれば俺に任せる、と。珍しく良い心がけだ」

これで話は終わりだと、満足げに笑うナナキを隣に感じながら、大和は経緯こそ異なるものの同じ結論へと辿り着く。

つまり、どうにかして鷹臣も遊園地へ連れて行く算段をつけねばならない。

*

「……ということが昨日ありまして」

「ふうん」

白く膨らんだ雲がまぶされた空は抜けるように青く、夏の本格的な訪れを予感させる。

そんな空の下、しょわわわわと軽く重なる水音にあっさりとした声が紛れて落ちた。ジョウロを緩く傾ける男子生徒は校則に記載された衣替えの時期をとうに過ぎているというのに、幾分肩の落ちたシャツの長袖を数回折って着こなしている。開いた襟元から覗く首筋に薄っすら汗が浮いている以上暑いに違いないと思うのだが、何故夏服を着ないのだろうか。玄関前花壇の傍らでしゃがみ込みながら、大和は改めて会話相手を観察する。

今城千尋。大和の知る中では格段に普通の分類の先輩だが、この人も今ひとつおかしなところがある。

とはいえ、変に真面目だったりやたら揚げ足を取ってきたり深く突っ込んできたりしないだけありがたい相手である。このみや京介に話を振ってみようかと思ったが、変に騒ぎ立てそうなのでやめておいた。一瞬だけ浮かんだが、無道などは論外である。更に話が拗れるだろう。大和は自分のささやかな懊悩を聞いて欲しいだけなのである。

その点、千尋は大変に話しやすい相手であった。一学年上だし、鷹臣やナナキと深い知り合いな訳でもない。興味も持たないだろう。実際、月影あたりの話や鷹臣とナナキの確執を伏せ、友人にペアチケットで遊園地に誘われたがもう一人も一緒に連れて行きたい、彼も行く気がない訳ではないが素直に了承しそうにない、程度に話した結果が「ふうん」である。

遊園地に行くのは土曜日の明日、ということになっている。ペアチケットの片割れはナナキが大和に預けて行ったがさてどうするか。幸か不幸か大和は所属する園芸委員会の仕事が金曜日に割り当てられている。仕事が終わり次第チケットないしチケット代の調達に走らねばならないが、同じく金曜日を担当に振られている千尋に話を聞いてもらう余裕があった。無論、話したところで解決策が浮かぶ訳もなくそもそも千尋に劇的な答えを求めている訳でもないのだが。大和はハサミを鳴らし、摘心したブルーサルビアの細い茎と一緒に溜息を転がした。

かこんと軽い音がする。水をやり切って空になったジョウロを千尋が足元に置いている。もう仕事は終わりだろうかと見るともなしに見上げて、そこでやっと大和は己の考えが誤っていたことに気がついた。

問。何が。

解。千尋に話したところで解決策が浮かぶ訳もない、という点が。

「本郷」

「何ですか、もうバイトの時間ですか。まだ向こうの花壇も残ってるんですけど」

ふっふっふと低い笑いが落ちる。千尋が朝な夕な、生徒会に追い回されても屈さず勤しむ校則違反のアルバイトか否かと問うて笑われる理由がわからない。現に今日の仕事である摘心と水やりを始める直前にもバイトがあるから早めに終わらせると言っていたはずである。

答えず、含み笑う先輩はピロティの方へと足を向ける。ちょうど定礎板前に並べていたバッグの前に屈み込み漁ることしばし。何かを後ろ手にして戻ってきた千尋を大和が胡乱げに見上げても一向に気づく様子もない。

「本郷」

「……だから、何ですか、って――」

思わせぶりな間に再度上げた声の鋭さは、しかし目の前に突き出されたものによって削ぎ落とされた。

「ここに遊園地の無料招待券があります」

ピラリ、と。

か細くも堂々と鳴る紙片。昨晩散々見たポップでカラフルなイラストの散らばるそれ。

穏やかな初夏の日差しの下、男子高校生が手にして立つにあまりにも健全な一枚。もしも大和の手にあれば、そして鷹臣の元に渡れば全てを解決するだろう奇跡の一枚――

「……差し上げよう、悩める少年よ」

閉じる

氷雨に平田の世界やって欲しいすごく似合うと思う。平田が氷雨でライバルが刻でよっちゃんが火群で師匠が野分で師匠の兄が紫燕先生で悪魔大王が飾。完璧な配役 #トウジンカグラ

氷雨からすると里の同世代男子はギャグマンガ日和状態。♪わたしとあなたは友達じゃないけどわたしの友達とあなたは友達

でも氷雨は野分のこと友達というか兄弟というか親友というかそう思ってるから…重たくてかなしいね…😢 #トウジンカグラ

でも氷雨は野分のこと友達というか兄弟というか親友というかそう思ってるから…重たくてかなしいね…😢 #トウジンカグラ

2023年11月19日

🌾の口元におべんとついてたら☔️は何の気なしに摘んで取るし判断が遅ければ気づいた🌾がパクっていって判断が早ければ☔️が自分で食べる。前者は恥ずかしい行為だと気づくも後者が恥ずかしい行為だとは気付かない☔️、🌊とか🌪に指摘されて初めてドッ!!!!てなる。なれ

☔️は旅する乙女回路搭載生真面目野郎なので手巾(ハンカチ)懐紙(チリ紙)持ち歩いてるけど後者は消耗品なのでめったに使わないだろうね手巾は1話で使ったね。あの男は自分でお洗濯もするし一切気にしないシロチャンにうっかり褌洗われたら泣いちゃうので率先して自分で洗う #トウジンカグラ

🌾の口元におべんとついてたら☔️は何の気なしに摘んで取るし判断が遅ければ気づいた🌾がパクっていって判断が早ければ☔️が自分で食べる。前者は恥ずかしい行為だと気づくも後者が恥ずかしい行為だとは気付かない☔️、🌊とか🌪に指摘されて初めてドッ!!!!てなる。なれ

☔️は旅する乙女回路搭載生真面目野郎なので手巾(ハンカチ)懐紙(チリ紙)持ち歩いてるけど後者は消耗品なのでめったに使わないだろうね手巾は1話で使ったね。あの男は自分でお洗濯もするし一切気にしないシロチャンにうっかり褌洗われたら泣いちゃうので率先して自分で洗う #トウジンカグラ

と~じんかぐらで焼肉行ったら☔️は人の焼き方にまだ早いとかもう上げろとかイチイチ言ってくるしタレの肉のトングと塩の肉のトングとか完全に分けてそうごっちゃに使ったらチクチク言ってきそう。🌾が自分で取らないので焼けたら皿に入れてくるしあれ食べろこれ食べろ善意と押しつけでうるさい #トウジンカグラ

午前1:56 · 2024年3月10日

☔️と一番焼肉したことあるのは🌀だけど☔️と一緒に焼肉行くのを一番嫌がるのもまた🌀…🌀は米大盛りも頼むし自分の肉は自分の肉、他人の肉は他人が焼くべきスタイル…🌾とか🐦みたいな自分から積極的に食べないタイプには焼いたの入れてあげるので本当に☔️とは合わない。キムチ以外の野菜も食べない

シロチャンは☔️のチクチクを「そうですか」で流す。人が育てていた肉でもいい感じに焼けていたらスッ…と流れるように食べる。ちゃんと自分が食べた分の肉は網に乗せておくが最後のひと切れだった場合スルーするし追加注文とかしない。人の金だとその薄くてちっちゃい体のどこに?ってぐらい食べる

ルリルリは絶対卵スープ頼む。お肉も食べるけどウィンナーとかも焼きたいしビビンバも食べたいし急にシャトーブリアンとか頼む。頼み方が雑。残った分は⏰が必死で食べる。デザートも食べたいけどその頃にはお腹いっぱいで入らない…シュン…。会計時サービスのガムはスースーするのが辛いので貰わない

⏰、まずジョッキで生ビール、次にサラダ。時々サンチュに巻いて肉を食べる。もう焼肉に耐えられる歳でも胃でもない…。基本的に人の分の肉を焼いたりテーブル見て注文したり火が強くなったら氷入れる係。🌾の皿に焼けた肉順番に入れるし適宜サラダも食べさせる。ルリルリが残したときには死を覚悟する

カザリン、そもそも人と焼肉に行かない。

……に誘われたときだけ行く。黙々と1人で焼いて1人で食う

🌾は焼肉の作法がわからない。米も汁物も野菜も食べないと駄目だよな…肉の味が違うから皿は別にするべきか…?そして机がいっぱいになる。食べ方が上品なので時間がかかる。☔️⏰あたりが食べ頃の肉を皿に入れるし皿だらけなので勢いそのままあーんで食べさせて☔️も⏰もダメージを受ける。何だお前ら?

☔️が(⏰も)🌾へのあーんでダメージ受けるのはこれ

閉じる

午前1:56 · 2024年3月10日

☔️と一番焼肉したことあるのは🌀だけど☔️と一緒に焼肉行くのを一番嫌がるのもまた🌀…🌀は米大盛りも頼むし自分の肉は自分の肉、他人の肉は他人が焼くべきスタイル…🌾とか🐦みたいな自分から積極的に食べないタイプには焼いたの入れてあげるので本当に☔️とは合わない。キムチ以外の野菜も食べない

シロチャンは☔️のチクチクを「そうですか」で流す。人が育てていた肉でもいい感じに焼けていたらスッ…と流れるように食べる。ちゃんと自分が食べた分の肉は網に乗せておくが最後のひと切れだった場合スルーするし追加注文とかしない。人の金だとその薄くてちっちゃい体のどこに?ってぐらい食べる

ルリルリは絶対卵スープ頼む。お肉も食べるけどウィンナーとかも焼きたいしビビンバも食べたいし急にシャトーブリアンとか頼む。頼み方が雑。残った分は⏰が必死で食べる。デザートも食べたいけどその頃にはお腹いっぱいで入らない…シュン…。会計時サービスのガムはスースーするのが辛いので貰わない

⏰、まずジョッキで生ビール、次にサラダ。時々サンチュに巻いて肉を食べる。もう焼肉に耐えられる歳でも胃でもない…。基本的に人の分の肉を焼いたりテーブル見て注文したり火が強くなったら氷入れる係。🌾の皿に焼けた肉順番に入れるし適宜サラダも食べさせる。ルリルリが残したときには死を覚悟する

カザリン、そもそも人と焼肉に行かない。

……に誘われたときだけ行く。黙々と1人で焼いて1人で食う

🌾は焼肉の作法がわからない。米も汁物も野菜も食べないと駄目だよな…肉の味が違うから皿は別にするべきか…?そして机がいっぱいになる。食べ方が上品なので時間がかかる。☔️⏰あたりが食べ頃の肉を皿に入れるし皿だらけなので勢いそのままあーんで食べさせて☔️も⏰もダメージを受ける。何だお前ら?

☔️が(⏰も)🌾へのあーんでダメージ受けるのはこれ

閉じる

3月10日

焼肉会計時のガム、スースーが辛いので☔️も貰わない。いい歳なんだからさ~って🌀に言われてムッとして貰って後悔するけど強がって「そうだな平気だった」って言うし🌀には(いやめっちゃ無理してるじゃん…)ってバレバレの☔️ #トウジンカグラ

焼肉会計時のガム、スースーが辛いので☔️も貰わない。いい歳なんだからさ~って🌀に言われてムッとして貰って後悔するけど強がって「そうだな平気だった」って言うし🌀には(いやめっちゃ無理してるじゃん…)ってバレバレの☔️ #トウジンカグラ

3月10日

当然露上組で焼肉~!!も考えたけどあいつらウェイウェイで楽しそうだな…一番焼肉行ってそう #トウジンカグラ

当然露上組で焼肉~!!も考えたけどあいつらウェイウェイで楽しそうだな…一番焼肉行ってそう #トウジンカグラ